ПОГРУЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЗАБИВНОМ БУРЕНИИ ДЛЯ СЛУЧАЯ АБСОЛЮТНО НЕУПРУГОГО УДАРА

ПОГРУЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЗАБИВНОМ БУРЕНИИ ДЛЯ СЛУЧАЯ АБСОЛЮТНО НЕУПРУГОГО УДАРА

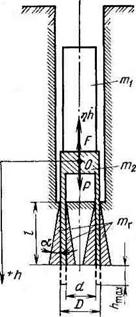

Процесс забивного бурения можно представить следующим образом (рис. 10.1): по цилиндрическому (с плоским торцом) буровому наконечнику массой пг2, заглубленному в грунт на величину /, имеющему наружный диаметр D и внутренний d, наносится удар активной массой m^ со скоростью v2. При этом в зависимости от твердости и массы соударяемых тел, степени сцепления инструмента с грунтом и лобового сопротивления последнего коэффициент восстановления удара R доожет изменяться в пределах от нуля до 0,2. Иными словамй, реальцый удар при забивном бурении происходит таким образом, что он может быт» описан абсолютно неупругой, упругой или не вполне упругой моделью.

|

|

Первоначально рассмотрим случай забивного бурения при Д=0 (абсолютно неупругий удар). Введем ряд допущений: 1) удар описывается моделью, рассмотренной в предыдущем разделе; 2) сопротивления движению инструмента в грунте включают в себя постоянные пластические сопротивления по лобовой поверхности Fh, постоянные сопротивления по боковой поверхности F6 (для фиксированного значения I), вязкие сопротивления, пропорциональные скорости к движения инструмента); 3) увеличением бокового сопротивления F6 за счет возрастания / в процессе погружения инструмента за удар на величину h пренебрегаем, поскольку в большинстве случаев /»Л; 4) удельные сопротивления по лобовой R и боковой / поверхностям и коэффициент вязких сопротивлений г) постоянны; 5) упругие деформации грунта отсутствуют—точнее, ими пренебрегаем; 6) принимается, что удар воспринимает буровой снаряд и некоторая масса сцепленного с ним грунта, зависящая от его физико-механических свойств, диаметра породоразрушающего инструмента и величины Дав последующем движении участвует только один буровой снаряд.

Таким образом, в рассматриваемой модели процесса грунт моделируется вязкопластичной средой с сухим трением по боковой поверхности инструмента, которая в практике соответствует многим разновидностям песчано-глинистых грунтов (в постановке и решении задачи принимал участие С. Н. Гольцов).

В соответствии с перечисленными допущениями дифференциальное уравнение движения породоразрушающего инструмента в грунте If может быть записано в виде

|

П |

|

/>+- |

|

(10.14) |

|

Wl+W2 |

|

F-P mi + т2 |

где Р—суммарная сила тяжести «активной» Pi и «пассивной» Р2 частей бурового снаряда; F—сумма лобового F„ и бокового Р6 сопротивлений.

Величина Р„ определяется по формуле (7.32), a Fr,—по формуле (7.29). Э последнем случае /=Л.

Решение уравнения (10.14) с учетом начальных условий (Л = 0 •и h’ = v2) при /=0 будет следующим:

|

SL-, F-Р -е >п,+т2 _ f I л J |

|

(10.15) |

»if,

Скорость движения инструмента

|

р-р |

|

(10.16) |

|

е "11 +"’г—————— |

|

Л |

|

-ИЗ |

Для нахождения величины, углубления hmax инструмента за удар решаем (10.16) относительно t при /г = 0:

|

(10.17) |

т!+т2

Подставляя (10.17) в (10.15), окончательно получаем

|

Wi +т2 (F-P)(m1+m2) «ПИ1 — V 2———————— Л л |

1п(^^+ >)• (10.18)

Чтобы найти углубление инструмента за удар Лта„ необходимо знать начальную скорость v2 движения инструмента. Определяем v2 исходя из выражения (10.8). В принятых в настоящем разделе обозначениях эта формула запишется в виде

|

(10.19) |

v2 = vim1/(mi+mnp)<

где /япр — приведенная масса инструмента, воспринимающая удар, т. е. масса инструмента с учетом массы грунта,

‘Нг. р=’Л2 + ‘Им (10.20)

где тг — масса части сцепленного с инструментом грунта.

Для свободно падающей ударной части бурового снаряда скорость в момент соударения примерно составляет

|

(10.21) |

vi^(2gHiY’

где Hi — высота подъема ударной части снаряда.

Для определения величины тт примем, что ее значение является функцией заглубления инструмента /. Тогда в соответствии со схемой, представленной на рис. 10.1, можно записать

|

(10.22) |

mr — nDpl2tg а,

где р—плотность грунта; а—угол, образуемый вертикальной линией, с образующей конуса грунта (может приниматься равным 10—15°).

При отсутствии вязких сопротивлений, т. е. при г) = 0, формула для определения /гтах будет иметь более простой вид:

Этой формулой удобно пользоваться при ориентировочных расчетах, а также в случае, когда вязкие сопротивления грунта невелики (например, для слабовлажных песчаных грунтов).