ПОГЛОЩЕНИЯ БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ

ПОГЛОЩЕНИЯ БУРОВЫХ И ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ

Буровые и тампонажные растворы поглоща

ются в скважине в условиях, когда

|

(23.1) |

![]() Рст Ргд ^ Рпл "I" Рр!

Рст Ргд ^ Рпл "I" Рр!

где рст — гидростатическое давление в стволе скважине; ргд — гидродинамическое давление; р^ — пластовое давление; рр — гидравлическое сопротивление растеканию промывочной жидкости или тампонажного раствора по каналам в горной породе, вскрытым скважиной.

Необходимо знать, что

Рф = (0,49-йЗ,91)рг,

где Ргр — давление гидроразрыва пласта; рг — горное давление.

При бурении скважины вскрываются пласты, сложенные горными породами с различной пористостью, проницаемостью и дренированностью, в том числе трещиноватые и кавернозные (известняки, доломиты) коллекторы, насыщенные пресной или минеральной водой, рапой, газом и нефтью.

До момента вскрытия флюид находится под пластовым давлением. От кровли к подошве пласта давление повышается на величину давления столба насыщающего пласт флюида. Следовательно, при одной и той же мощности пласта, насыщенного водой или нефтью, разность давлений в подошве и кровле значительно больше, чем для насыщенного газом пласта. Трещины в пласте могут образовываться как в результате перекристаллизации пород, так и вследствие тектонических процессов. Раскрытость трещин изменяется в широких пределах: от полного смыкания до 40-50 мм. Трещины уменьшаются под действием горного давления и выпадения солей и увеличиваются при движении подземных вод и растворении пород.

|

(23.2) |

![]() Флюиды, насыщающие пласт и проникающие в него в процессе бурения при выполнении технологических операций, имеют разные состав и свойства, вступают в различные физико-химические взаимодействия между собой и коллектором. По указанным причинам закон фильтрации в таком коллекторе оказывается часто очень сложным. При циркуляции жидкости плотностью р с давлением в скважине рс на глубине г будет

Флюиды, насыщающие пласт и проникающие в него в процессе бурения при выполнении технологических операций, имеют разные состав и свойства, вступают в различные физико-химические взаимодействия между собой и коллектором. По указанным причинам закон фильтрации в таком коллекторе оказывается часто очень сложным. При циркуляции жидкости плотностью р с давлением в скважине рс на глубине г будет

Рс Рст Ргд-

где Рст = дрг; ргд — гидродинамическое давление, равное сум

ме потерь давления в кольцевом канале на участке от глубины z до устья скважины.

С рядом допущений можно написать

Рс Рпл РсТ "I" Ргд 9PZ Ргд-

Отсюда плотность бурового раствора должна быть следующей:

Р = (Рпл — Pj/gz. (23.3)

При ОСТаНОВКе ЦИРКУЛЯЦИИ Давление В СКВаЖИНе рс » Рпл — ргд и может оказаться рс < р^, что ведет к газо-, нефте-, водо- проявлениям. Для предупреждения названных осложнений в большинстве случаев плотность раствора рассчитывается из условия некоторого превышения давления в скважине над пластовым в статических условиях (без циркуляции).

Поглощением, называется гидродинамическое взаимодействие в системе скважина — пласт, сопровождающееся поступлением бурового или тампонажного растворов из скважины в пласт с интенсивностью, осложняющей дальнейшую проводку скважины. Основные причины поглощения заключаются в превышении давления в скважине над пластовым давлением вследствие излишней плотности бурового или тампонажного раствора и больших потерь напора в кольцевом пространстве при бурении или цементировании колонн в высокопроницаемых коллекторах большой емкости силы в интервалах образования трещин гидравлического разрыва пластов. При этом надо помнить, чтобы рс < (0,85^0,90^.

Главным признаком поглощения является то, что расход жидкости на выходе из скважины меньше, чем на входе, и уровень жидкости в приемных емкостях насосов уменьшается. Но этот прямой признак часто может затушевываться, если в скважине наряду с поглощением есть и проявления. При разбуривании интервалов поглощения возможны провалы инструмента и увеличение механической скорости, ухудшение выноса шлама, его локальные скопления в стволе скважины с последующим заклиниванием или зависанием инструмента.

Предупреждение поглощения возможно уменьшением давления в скважине и проницаемости коллектора, повышением гидравлического сопротивления при движении жидкости по пласту путем регулирования ее состава и свойств.

Значительную опасность представляет гидродинамическое давление, возникающее при спуске бурильной и обсадной колонн. Например, в одной из скважин глубиной 2440 м при

быстром спуске (свеча длиной 27 м, спуск за 15 с) давление повысилось на 3,7 МПа, а при спуске за 33-41 с оно уменьшилось до 0,3 МПа. Столь же опасен резкий запуск буровых насосов, так как при этом кратковременное действие давления может кратно превышать потери напора в кольцевом канале и привести даже к гидроразрыву пласта. Необходимо предупреждать сальникообразование, ограничивать скорость спуска колонны, плавно запускать буровые насосы, перед запуском разрушать структуру раствора путем расхаживания и проворачивания инструмента при низкой скорости.

Исследования проницаемости пластов проводятся для установления следующих параметров и характеристик: границы (мощности) зоны поглощения; пластового давления; интенсивности поглощения;

взаимодействия пластов, направления внутри скважинных перетоков;

типа коллектора, размеров и форм каналов; местоположения и размеров сужений и каверн в скважине; возможности других осложнений (обвалов, проявлений); прочности и давления гидроразрыва пород; подготовленности ствола скважины к переходу на промывку другим раствором и к цементированию колонны.

По результатам исследований разрабатываются мероприятия по ликвидации поглощений (выбор метода, техники и технологии).

Все методы исследований подразделяются на: метод наблюдений (за характером изменений механической скорости, поведения бурильной колонны и Т. Д.);

геофизические методы (кавернометрия, радиоактивный, акустический каротаж, термометрия и др.);

гидродинамический метод, основанный на измерении расхода раствора, перепада давления в системе скважина — пласт при доливе, нагнетании раствора в скважину (пласт) или отборе его из пласта.

Для оценки подготовленности скважины к переходу на глинистый раствор или к цементированию колонны производится опрессовка ствола или отдельных интервалов нагнетанием жидкости (воды, глинистого или тампонажного раствора) до контрольного давления.

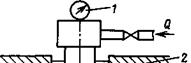

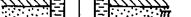

Схема поинтервальной опрессовки скважины приведена на рис. 23.12, а схема пакерной заливки зоны поглощения — на рис. 23.13.

|

Рис. 23.12. Схема поинтервальной опрессовки ствола скважины: I — манометр; 2 — эксплуатационная колонна; 3 — пакер; 4 — глубинный манометр; I, II, III — пласты |

|

Рис. 23.13. Схема пакерной заливки зоны поглощения |

Пакер (рис. 23.13) не извлекается на поверхность до набо

Пакер (рис. 23.13) не извлекается на поверхность до набо

ра необходимой прочности смеси. Процесс твердения смеси происходит при условии равновесия системы пласт — скважина, которое достигается закачиванием в скважину расчетного объема продавочной жидкости. Условия равновесия (см. рис. 23.13) следующие:

{/Рсм^см “Ь дРпрЛх РпЛ1 (23.4)

где рсм, рпр — плотность соответственно тампонирующей смеси и продавочной жидкости; Лсм = 20-ь30 м — превышение уровня тампонирующей смеси над кровлей зоны поглощения; Лх — высота столба продавочной жидкости над тампонирующей смесью.

Из уравнения (23.4) можно определить требуемую плотность продавочной жидкости: